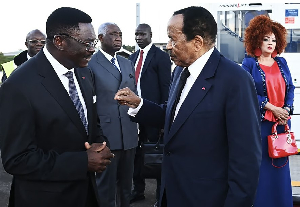

Diriger le Cameroun, un pays marqué par une grande diversité ethnique, sociale et culturelle, est une tâche qui exige une expérience approfondie, une patience stratégique et une habileté politique que peu de dirigeants possèdent. Paul Biya, qui a marqué l’histoire politique du pays par sa longévité au pouvoir, incarne cette réalité complexe. Pourtant, malgré son expérience et son influence, il a souvent été confronté à une menace inattendue et insidieuse : la trahison de ceux qu’il a lui-même promus et soutenus.

Il existe une logique presque tragique dans la trahison des anciens alliés de Paul Biya. Ceux qui ont été nommés, protégés et promus par le régime connaissent les rouages du pouvoir et savent exactement où frapper pour causer le plus de dégâts. Certains cadres, plutôt que de contribuer à la stabilité du système, ont œuvré en silence ou ouvertement pour son affaiblissement.

Les mécanismes de ces trahisons sont multiples et variés. Certains collaborateurs n’hésitent pas à faire fuiter des informations sensibles au moment le plus inopportun, afin de déstabiliser le pouvoir en place. D’autres utilisent les ressources publiques pour construire des réseaux personnels et renforcer leur propre influence, au détriment de l’intérêt général. Certains jouent même la comédie de la loyauté, tout en préparant une désaffection progressive, tandis que d’autres instrumentalisent les médias et les réseaux sociaux pour décrédibiliser le pouvoir de l’intérieur.

Le plus pernicieux reste la duplicité : être à la fois dans l’appareil d’État et contre lui, en bénéficiant des avantages du pouvoir tout en sapant sa capacité d’action. Cette attitude hypocrite affaiblit la confiance dans les institutions et crée un climat de méfiance généralisée.

Les "apprentis-traitres" : une menace constante pour la stabilité du pays

Combien de personnes au sein de l’appareil d’État n’attendent-elles pas le bon moment pour frapper ? La question ne se limite pas à nommer des coupables, mais aussi à organiser des garde-fous pour éviter ces trahisons. La stabilité durable d’un pays ne repose pas uniquement sur la longévité d’un homme, mais sur la qualité de ses institutions.

Les trahisons internes ont des conséquences désastreuses : elles affaiblissent la confiance institutionnelle, retardent les projets essentiels pour le développement du pays, torpillent les réformes nécessaires et détruisent la cohésion sociale, indispensable à l’investissement et au progrès. Ces trahisons remplacent souvent l’intérêt national par des intérêts personnels, minant ainsi la crédibilité et l’efficacité du gouvernement.

La réponse à la menace intérieure ne réside pas dans la vengeance, mais dans une refondation républicaine. Il est crucial de réduire l’espace de la trahison opportuniste en offrant des voies de participation réelle et en renforçant les institutions. Cela permettra de transformer l’État en un outil au service de tous, plutôt qu’en un tremplin pour des ambitions personnelles.

Paul Biya a marqué l’histoire du Cameroun, mais la pérennité de son héritage dépendra de la capacité à réformer et à renforcer les institutions pour éviter que des "apprentis-traitres" ne minent le pays de l’intérieur. La stabilité et le progrès du Cameroun dépendent de cette refondation, qui doit être une priorité pour garantir un avenir meilleur pour tous les Camerounais.

Actualités of Tuesday, 4 November 2025

Source: www.camerounweb.com