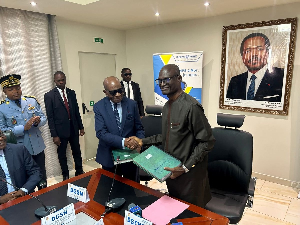

L'accord signé mercredi entre la CNPS et la DGSN consacre l'entrée du Cameroun dans l'ère de la surveillance numérique au service de la protection sociale. Grâce à une interconnexion des bases de données en temps réel, les autorités pourront désormais identifier instantanément tout employeur en situation irrégulière. Une révolution technologique qui pourrait inspirer d'autres pays africains, mais qui soulève des questions sur la protection des données personnelles et les risques de dérives.

C'est une petite révolution dans la gestion de la protection sociale au Cameroun. L'accord CNPS-DGSN ne se limite pas à une simple collaboration administrative : il inaugure l'utilisation massive du digital pour lutter contre la fraude sociale, avec toutes les opportunités et tous les dangers que cela comporte.

Au cœur du dispositif se trouve une "interconnexion digitale" vantée par Noël Alain Mekulu Mvondo Akame, directeur général de la CNPS. Concrètement, il s'agit d'un système permettant aux agents de la DGSN d'interroger en temps réel les bases de données de la CNPS pour vérifier la situation sociale de tout employeur.

Cette plateforme devrait également permettre de croiser les informations avec d'autres administrations (impôts, registre de commerce, immigration) pour établir un profil complet de chaque entreprise et détecter les incohérences.

L'exploitation du Big Data dans la protection sociale ouvre des perspectives inédites. L'analyse des flux de données pourrait permettre d'identifier :

Les entreprises qui déclarent moins de salariés qu'elles n'en emploient réellement

Les variations suspectes d'effectifs d'un mois à l'autre

Les secteurs d'activité où la fraude est la plus répandue

Les schémas de dissimulation d'emploi

"Nous pourrons désormais anticiper les fraudes plutôt que de simplement les constater", se réjouit un cadre de la CNPS. Cette approche prédictive, si elle est bien mise en œuvre, pourrait révolutionner le recouvrement des cotisations sociales.

Cette initiative camerounaise pourrait inspirer d'autres pays africains confrontés aux mêmes problématiques de fraude sociale. La Zone CEMAC, dont le Cameroun est le poumon économique, pourrait envisager une harmonisation de tels dispositifs.

"Si le Cameroun réussit, nous pourrions assister à une généralisation de ces pratiques en Afrique centrale et de l'Ouest", prédit un expert en protection sociale basé à Abidjan. Plusieurs pays suivent de près l'expérience camerounaise.

Les enjeux de la protection des données

Mais cette digitalisation soulève d'importantes questions sur la protection des données personnelles. Quelles informations seront accessibles aux policiers ? Qui contrôle l'usage de ces données ? Quelle garantie contre les fuites ou les détournements ?

"Nous sommes en train de créer un fichier qui recense tous les employeurs du pays avec leurs données financières et sociales. C'est extrêmement sensible", alerte un expert en cybersécurité. "Dans un pays où la protection des données personnelles reste embryonnaire, les risques sont énormes."

Le Cameroun ne dispose pas encore de loi spécifique sur la protection des données personnelles, contrairement à des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui ont adopté des législations conformes aux standards internationaux.

Au-delà de la protection sociale, certains observateurs redoutent que cette interconnexion digitale n'ouvre la voie à une surveillance généralisée des acteurs économiques. Dans un contexte post-électoral tendu, où le régime est accusé de réprimer l'opposition, la tentation d'utiliser ces outils à d'autres fins existe.

"Aujourd'hui, c'est pour traquer les mauvais payeurs de cotisations. Demain, ce sera pour quoi ? Pour surveiller les financements des partis d'opposition ? Pour contrôler les déplacements des syndicalistes ?", s'interroge un militant des droits humains.

La réussite de ce dispositif dépendra aussi de sa fiabilité technique. Les bases de données de la CNPS sont-elles à jour ? Le système d'information peut-il gérer des millions de requêtes ? Les agents de la DGSN sont-ils formés à l'utilisation de ces outils ?

"L'interconnexion digitale, c'est un beau concept. Mais dans la pratique, si le système plante ou si les données sont erronées, on va bloquer des gens innocents aux frontières", prévient un informaticien ayant travaillé sur des projets d'e-gouvernement.

La formation des agents, la maintenance des systèmes, la mise à jour régulière des données : autant de défis qui détermineront le succès ou l'échec de cette initiative.

Le partenariat CNPS-DGSN illustre l'ambivalence de la transformation digitale en Afrique : porteuse d'immenses progrès potentiels, elle peut aussi, mal encadrée, devenir un outil de contrôle social excessif.

"Le Cameroun est à la croisée des chemins", résume un consultant international. "Soit ce dispositif est géré de manière professionnelle, transparente et légale, et il deviendra un modèle. Soit il dérape, et il dissuadera les investisseurs tout en opprimant les citoyens."

Dans un contexte où le climat des affaires camerounais est déjà jugé difficile par de nombreux entrepreneurs, cette nouvelle contrainte pourrait avoir des effets contre-productifs si elle n'est pas appliquée avec discernement.

L'expérience camerounaise pose finalement une question plus large sur le rôle de la technologie dans la gouvernance africaine. La digitalisation des services publics est-elle synonyme de modernité et d'efficacité, ou peut-elle devenir un nouvel instrument de contrôle autoritaire ?

La réponse dépendra de la capacité du Cameroun à mettre en place des garde-fous démocratiques : transparence dans l'utilisation des données, recours effectif en cas d'erreur, contrôle indépendant des systèmes, protection juridique des données personnelles.

Pour l'instant, l'accord CNPS-DGSN apparaît comme un pari audacieux : celui de croire que la technologie peut servir la justice sociale sans sacrifier les libertés individuelles. Un pari dont le résultat déterminera peut-être l'avenir de l'État digital en Afrique francophone.

Actualités of Saturday, 1 November 2025

Source: www.camerounweb.com